據(jù)查,胡同一詞,源于蒙古語(yǔ)中的水井。蒙語(yǔ)“水井”的發(fā)音與“胡同”相近。早期,先民們的生活用水,主要取自水井,故而“水井”就成了他們?cè)谒y免的生活用詞,久而久之便演變成了街道的名稱,即“胡同”。

胡同的正式出現(xiàn)可以追溯到元朝。元大都以胡同為基本單位,形成了棋盤(pán)式的城市布局,胡同自然就成了城市主要街道之間的連接通道。它既是城市居民生產(chǎn)活動(dòng)的中心,也是城市交通不可或缺的組成部分。

舉目全國(guó),除江浙滬外,胡同的叫法比較普遍。但尤以北京比較典型,或者說(shuō)比較經(jīng)典。北京的胡同別具一格,不同凡響。它不僅僅是一種獨(dú)具特色的建筑形式,更是一種歷史文化的積淀和象征。底蘊(yùn)深厚,源遠(yuǎn)流長(zhǎng),分布密集,數(shù)量眾多。據(jù)說(shuō)建國(guó)初期,北京的胡同多達(dá)2500多條。而今,歷經(jīng)七十多年“破舊立新”的城建改造,北京的胡同依然還有900多條。其名字也頗具地方文化特色,諸如帽兒胡同、羅兒胡同、菊兒胡同;金魚(yú)胡同、胭脂胡同、門(mén)框胡同;煙袋斜街、國(guó)子監(jiān)街、琉璃廠街;東交民巷、西交民巷、南鑼鼓巷。等等等等。文化淵源堪稱深邃,每一個(gè)名字的背后都是一段歷史故事。這其中,尤以史家胡同博大精深、舉足輕重。

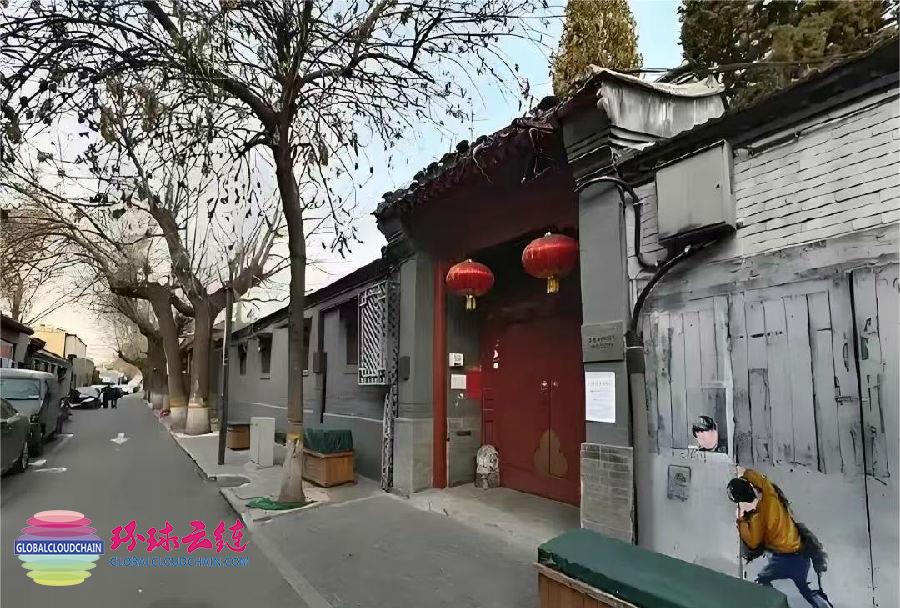

地鐵一號(hào)線東單站下,東北口出,沿東單北大街上行約一公里至西四南大街,有一條東西走向的小胡同,這便是史家胡同。胡同不大,寬約7米,長(zhǎng)約700余米。卻是一條見(jiàn)證百年中國(guó)歷史變遷的精神圖譜和文化圖騰。

史家胡同何以得名,已無(wú)從考證。但普遍傳說(shuō)與明代抗清名將史可法有關(guān)。此說(shuō)法的依據(jù)是史家胡同59號(hào)院建有史可法祠堂,且是他的對(duì)手并且打敗他的清軍將領(lǐng)、努爾哈赤的第十五子、豫親王多鐸所建。為手下敗將興建祠堂,可見(jiàn)敗將之舉足輕重,亦可見(jiàn)多鐸之絕頂聰明。明代對(duì)胡同的管理有嚴(yán)格的規(guī)定:“凡房屋侵占街巷者,悉行拆毀”。故而,史家胡同的建筑建制十分的規(guī)整,以至于到烽火硝煙600多年后的今天,史家胡同現(xiàn)存于世的四合院仍有80余座。其中,完完整整片瓦不缺的約有30余座。一眼望去,相當(dāng)?shù)臍馀伞?/span>

靜臥在都市龍脈之旁,史家胡同,這個(gè)被滄桑歲月浸潤(rùn)的名字,雖然承載著元大都的古老基因,但在600多年光陰流轉(zhuǎn)中,卻演變成了中國(guó)近現(xiàn)代精英文化的活態(tài)博物館。從晚清軍機(jī)大臣(焦佑瀛,史家胡同55號(hào)院)的朱門(mén)繡戶,到民國(guó)文人的思想沙龍;從新中國(guó)外交官的搖籃(章含之、喬冠華,史家胡同51號(hào)院),到胡同博物館的誕生。每一塊斑駁的磚瓦都在講述著中國(guó)權(quán)貴階層和知識(shí)分子的精神遷徙史——

從明代起,史家胡同的肌理里流淌著的就是位極人臣的血脈。但兵部尚書(shū)史可法家門(mén)口(史家胡同53號(hào)院)的石獅子,并未能鎮(zhèn)守住大明朝的門(mén)庭。1644年,隨著清軍踏進(jìn)三海關(guān)的腳步,史家胡同迎了來(lái)第一次基因突變。鑲白旗的入駐,帶來(lái)了滿漢文明的深度交融。軍機(jī)大臣福康安的宅邸(東四二條21號(hào))成為清帝國(guó)權(quán)力中樞的神經(jīng)主干。乾坤扭轉(zhuǎn),天地易主;

1905年,當(dāng)延續(xù)了1300年的科舉制度轟然倒塌時(shí),史家小學(xué)的前身、近代中國(guó)第一所女子學(xué)校(史家胡同59號(hào)院)在此萌芽。傳統(tǒng)士大夫的經(jīng)史子集,不得不讓位于現(xiàn)代教育的“德先生”和“賽先生”。所謂“德先生”,即“Democracy”,意為“民主” ;所謂“賽先生”,即“Science”,意為“科學(xué)”。陳獨(dú)秀于1915年在《新青年》雜志中第一次公開(kāi)地提出了“民主”和“科學(xué)”的口號(hào)。從此,民主與科學(xué)走進(jìn)了國(guó)人的思維,從而撼動(dòng)了封建思想和文化的統(tǒng)治地位。此乃是第二次基因突變;

民國(guó)初年,史家胡同完成了第三次基因突變,實(shí)現(xiàn)華麗轉(zhuǎn)身。凌叔華的"小姐書(shū)房"成了帝都名流的文化沙龍,每周都有泰戈?duì)柡妄R白石的智慧在此碰撞;徐志摩的新詩(shī)與陳寅恪史論的靈感在此交響;胡適的考證派與周作人小品文的微妙平衡在此實(shí)現(xiàn)。史家胡同24號(hào)院見(jiàn)證了中國(guó)知識(shí)分子從傳統(tǒng)士紳向現(xiàn)代知識(shí)分子的嬗變。凌淑華,民國(guó)才女,留世作品有《花之詩(shī)》《酒后》《小孩》《凌淑華選集》等。其父凌福彭為光緒十九年進(jìn)士,與康有為同榜。24號(hào)院原本是凌福彭的府邸,六進(jìn)大院。凌淑華大婚時(shí),其父將后兩進(jìn)院作為嫁妝送給了凌淑華。現(xiàn)為《史家胡同博物館》,由老舍之子舒乙創(chuàng)辦。在這里,你可以觸摸到史家胡同的歷史心律,傾聽(tīng)到史家胡同的歷史心聲;

走進(jìn)現(xiàn)代,史家胡同并沒(méi)有落寞,反倒是風(fēng)起云涌,引得無(wú)數(shù)英雄豪杰仁人志士趨鶩:史家胡同47號(hào)院,曾是國(guó)民黨高級(jí)將領(lǐng)、抗日名將傅作義的舊居。正是在這里,傅作義響應(yīng)中國(guó)共產(chǎn)黨提出的“停止內(nèi)戰(zhàn),和平統(tǒng)一”的主張,于1949年1月毅然率部起義,和平解放了北平,為完整地保留文化古都作出了重大貢獻(xiàn)?,后任新中國(guó)第一任水利部長(zhǎng);史家胡同17號(hào)院,曾是作家臧克家的舊居。臧克家在此先后創(chuàng)作了《烙印》《運(yùn)河》《罪惡的黑手》《自己的寫(xiě)照》等多部作品,其中《寶貝》《有的人》等作品在國(guó)內(nèi)外引起強(qiáng)烈反響,并被翻譯成多種文字;史家胡同33號(hào)院,曾是著名外交家王炳南的舊居。期間,王炳南在此運(yùn)籌帷幄,作為中美大使級(jí)會(huì)談中方第一任首席代表,參與了長(zhǎng)達(dá)九年的中美會(huì)談;史家胡同8號(hào)院,先后有經(jīng)濟(jì)學(xué)家于光遠(yuǎn)、編輯出版家王子野在此捉刀潤(rùn)筆。此外,原中央文史館館長(zhǎng)(原全國(guó)人大常委、全國(guó)政協(xié)常委)章士釗;開(kāi)國(guó)中將、外交官彭明治;原國(guó)民革命軍陸軍中將(抗日名將)范漢杰;原國(guó)民革命軍陸軍上將(后曾任中華人民共和國(guó)第二任林業(yè)部長(zhǎng))劉文輝等,都曾在史家胡同雪泥鴻爪、雁過(guò)留聲。無(wú)疑,他們都是百年中國(guó)的風(fēng)云人物,舉手投足間既可呼風(fēng)喚雨、左右一方。從而,在百年中國(guó)發(fā)展史上有其蕩氣回腸的一筆,自然也是史家胡同發(fā)展史中的濃墨重彩;

建國(guó)初期,史家胡同也經(jīng)歷了生死存亡的磨難。當(dāng)推土機(jī)的轟鳴聲響起時(shí),吳良鏞先生的"有機(jī)更新"理論;梁思成林徽因的“固執(zhí)己見(jiàn)”,成了史家胡同的保護(hù)傘。死里逃生,史家胡同幸免遇難。2013年落成的史家胡同博物館,頗具象征寓意:德國(guó)設(shè)計(jì)師用光伏玻璃重構(gòu)傳統(tǒng)瓦檐;數(shù)字屏幕在四合院墻上投射出了老北京的生活景象。這種傳統(tǒng)與現(xiàn)代的對(duì)話,恰是對(duì)史家胡同命運(yùn)的隱喻;

在現(xiàn)代化社會(huì)的進(jìn)程中,史家胡同也迎來(lái)了新的文化重構(gòu)。章士釗寓所(史家胡同51號(hào)院)變成了民主人士的議事廳;黃敬的居所(史家胡同8號(hào)院)見(jiàn)證了新中國(guó)工業(yè)體系的藍(lán)圖。當(dāng)北京人藝的演員們?cè)谑芳液?0號(hào)院排演《茶館》時(shí),他們塑造的不僅僅是舞臺(tái)角色,更是胡同本身所承載的集體記憶。舒乙先生創(chuàng)辦胡同博物館時(shí),所收集的也不僅僅是老物件,而是在搶救一部立體的城市發(fā)展史。

今天的史家胡同依然延續(xù)著傳承歷史文化的使命。史家小學(xué)的孩子們?cè)诎倌昵芭訉W(xué)堂的舊址上學(xué)習(xí)編程;馬路上冰糖葫蘆的吆喝聲與咖啡屋咖啡機(jī)的研磨聲,和諧共鳴,悠揚(yáng)頓挫。這種傳統(tǒng)與現(xiàn)代的攜手并肩,正是對(duì)中國(guó)歷史文化生命力的最好的詮釋。

暮色降臨,華燈初上,奔波了一天的人們都已偃旗息鼓、安枕而臥。而史家胡同卻依然在默默地忙碌著:盤(pán)點(diǎn)著昨天,記錄著今天,書(shū)寫(xiě)著明天。這里沒(méi)有凝固成標(biāo)本的歷史,都是活著的文化基因。每個(gè)時(shí)代都在其肌體上留下了新的文化涂層。從科舉士子到留洋學(xué)者,從革命先驅(qū)者到文化守夜人,不同時(shí)代的探索者在此留下的腳印,編織成了中華文化的圖騰。史家胡同的存在,正是中華文明綿延不絕的微觀見(jiàn)證。

一條小胡同,半部中國(guó)史。言之鑿鑿,史家胡同。